Comment êtes-vous devenue traductrice ?

J’ai fait des études d’anglais et vécu en Angleterre. Mais quand j’ai quitté l’École normale supérieure, et que j’ai commencé à chercher du travail dans l’édition, personne n’a voulu de moi. Jusqu’au jour où j’ai rencontré Geneviève Brisac, éditrice à L’École des loisirs, qui, au lieu de me demander si je savais taper à la machine, m’a interrogée sur mon dernier coup de cœur littéraire. Je lui ai répondu que c’était un livre que personne ne connaissait, un roman de Sylvia Townsend Warner baptisé Une lubie de M. Fortune. Il se trouve qu’elle aimait aussi beaucoup ce livre ! Quand je lui ai dit que je cherchais du travail, elle m’a dit : « Vous avez l’air d’être angliciste, pourquoi alors ne pas traduire ? » Je n’y avais jamais songé. Je suis repartie de son bureau avec un livre à la main. Tout a donc commencé un peu par hasard, avec cette idée tout de même que j’avais des facilités en anglais – j’ai une famille extrêmement mélangée linguistiquement, et la transition du français à l’anglais a toujours été pour moi une sorte d’obligation. J’ai donc fait en tant qu’adulte ce que je faisais sans m’en rendre compte quand j’étais petite : passer d’une langue à l’autre.

Qu’est-ce qui vous plaît dans cet exercice, appliqué à la littérature ?

Je pourrais très bien ne plus traduire aujourd’hui. Mais je continue à le faire car cela constitue un exercice et un entraînement pour l’écriture dont je ne connais pas d’équivalent. Il se trouve que j’ai la chance de pouvoir choisir ce que je traduis, c’est un énorme avantage, qui me permet d’explorer des domaines lexicaux, des tournures syntaxiques vers lesquels je ne serai pas allée spontanément.

Quelles sont les qualités qu’exige une bonne traduction ?

La fidélité au texte, qui bien souvent s’appuie sur une connaissance, une compréhension telles du texte que même si vous vous en éloignez, vous restez fidèle. Il faut parfois même être prêt à s’en éloigner pour rester fidèle ! La fidélité, à cet égard, ça ne signifie pas être dans la littéralité. Ça veut dire être fidèle à l’esprit du texte, ça exige de respecter la langue de l’écrivain, de ne pas se mettre soi-même en avant, de s’oublier complètement, de se laisser hanter par la langue de quelqu’un d’autre et de se mettre à son service. Cette dernière dimension est essentielle : il faut savoir se mettre au service d’un projet littéraire qui n’est pas le sien.

Ces exigences sont-elles les mêmes quand on traduit de la littérature dite « générale », comme Jay McInerney ou Cynthia Ozick, et de la littérature de jeunesse avec Lois Lowry ou Maurice Sendak ?

Oui, tout à fait. Je ne vois pas de différence. Ce sont les mêmes types de difficultés. Ce qui est difficile dans une traduction, ce sont les jeux de mots, la concordance des temps, le rythme de la phrase. Ce sont donc exactement les mêmes enjeux, qu’on traduise pour les enfants ou pour les adultes. La seule vraie différence qui m’apparaît, c’est que lorsqu’on traduit des livres pour enfants, des livres pour les tout-petits par exemple, il arrive très souvent que le texte soit rimé. On est alors confronté à une difficulté supplémentaire, puisqu’il faut le traduire en vers. Pour le reste, je ne crois pas que traduire un livre jeunesse doive requérir d’effort particulier sur le langage.

L’important, c’est que cela reste léger, et absolument compréhensible. Et, à vrai dire, une phrase bien tournée syntaxiquement est en général tout à fait compréhensible pour un enfant.

Vous-même êtes autrice d’une trentaine de livres pour la jeunesse. Pourquoi cette littérature vous intéresse-t-elle tant, depuis tant d’années ?

Au début, cet intérêt est né de ma rencontre avec Geneviève Brisac. Si elle avait édité des livres pour chiens, je me serai occupée de livres pour chiens. Il se trouve qu’elle travaillait dans une maison d’édition pour la jeunesse, alors quand j’ai commencé à écrire, sous son impulsion, j’ai écrit des livres pour enfants. Mais comme pour la traduction, si je n’avais pas été faite pour cela, j’aurais arrêté très vite. Car pour les gens pour qui ce n’est pas évident, c’est vraiment très difficile d’écrire pour les enfants. Je m’en suis rendu compte en discutant avec des amis écrivains qui s’étaient aventurés dans ces eaux sans avoir d’appétence particulière pour le genre, et qui avaient trouvé cela très éprouvant. Pour moi, c’est le contraire, cela me paraît naturel. Je pense que cela est dû au lien très fort que j’ai avec ma propre enfance. Petite, j’avais un sentiment très fort de ce qu’était l’enfance, et je m’étais juré de garder cela intact, de ne jamais perdre le contact.

Et je crois que j’ai tenu cette promesse à moi-même.

Écrire pour la jeunesse, ce n’est pas simplement écrire avec des mots simples ?

Je n’aime pas écrire avec des mots simples. Il peut y avoir des mots compliqués dans les livres pour enfants, ça ne pose aucun problème. Les adultes sont plus perturbés devant un mot qu’ils ne comprennent pas que les enfants, qui ont l’habitude de ne pas tout comprendre et se fient au contexte. Ou alors osent demander le sens des mots qui les dérangent. On est parfois très surpris du mot qui accroche, il y a des mots qui nous semblent compliqués et que les enfants perçoivent très bien. Alors, je n’hésite jamais, si le mot vient et qu’il est un peu précieux, je crois que ça donne de la consistance à un texte, un peu comme une pierre précieuse. Je crois que ce qui est important avant tout, c’est la clarté et l’entrain. Il faut qu’un texte soit entraînant. Et c’est une règle que j’applique aussi à mes livres pour adultes.

Clarté et entrain, voilà deux qualificatifs qu’on pourrait appliquer à l’œuvre de Maurice Sendak, dont vous avez traduit de nombreux textes. Comment l’avez-vous découvert ?

Oh, cela fait si longtemps… Pas assez longtemps cela dit pour l’avoir découvert enfant ! Maurice Sendak a été publié en France alors que j’étais déjà adulte. Et il reste au fond encore assez méconnu chez nous, alors que c’est un monument aux États-Unis. J’ai découvert son œuvre grâce à L’École des loisirs, et pour moi, ça a été comme rencontrer une âme sœur. Je me suis tout de suite reconnue dans sa revendication de ne pas faire des livres pour enfants qui soient mièvres, mais des livres pour enfants sans complaisance, qui vous mettent en contact avec certains sentiments de l’enfance extraordinairement violents, comme la peur ou la colère. J’ai aimé qu’il ne prenne pas les enfants pour des petites choses fragiles dans un monde tout rose et tout pelucheux. Le génie de Sendak, c’est d’avoir su prendre l’enfant au sérieux. Sans oublier son sens de l’humour, ou sa phrase, toujours plaisante. Très vite, j’ai commencé à le traduire, et ça m’est toujours apparu comme un exercice très naturel. Ma rencontre avec l’œuvre de Sendak, c’est donc la rencontre avec un étranger pour qui j’ai eu une familiarité immédiate.

Parler de Maurice Sendak, c’est évoquer à la fois un auteur et un illustrateur. Qu’est-ce qui vous plaît le plus chez lui, ses mots ou ses images ?

C’est difficile de les distinguer parce que ses images parlent tellement ! En volume, il a bien sûr écrit beaucoup moins qu’il n’a dessiné. Sa forme première d’expression, c’est évidemment le dessin, dans la mesure où il a illustré des livres où le texte n’était pas de lui, alors qu’il n’a jamais, à ma connaissance, écrit de texte illustré par quelqu’un d’autre. Quand il parle d’écriture, il parle donc en premier d’écriture par le dessin. Pareil quand il parle du rythme, de la musicalité. Mais il se trouve que ses textes, en plus, sont très beaux, très drôles. Et que ses phrases sont extraordinairement rythmées elles aussi. Reste que ses images sont reconnaissables au premier coup d’œil, avec ses enfants aux gros yeux écarquillés, avec de très grands pieds et des orteils fermement agrippés sur le sol, ou ses petites silhouettes aux petits vêtements triangulaires, évasés vers le bas… Ils sont très spécifiques, on les reconnaît tout de suite !

Pour Sendak, l’enfant est une sorte d’athlète émotionnel.

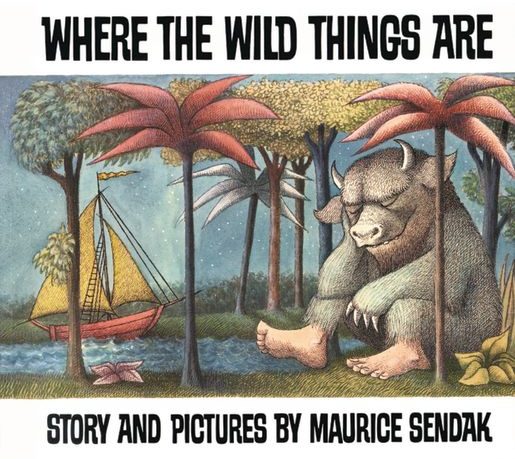

Quand on pense à Maurice Sendak, on pense aussi, et peut-être avant tout, à Max et les Maximonstres. Pourquoi ce livre en particulier, paru en 1963, est-il devenu un classique de la littérature de jeunesse ?

Max et les Maximonstres a une force graphique indéniable, doublée d’un mystère : au cœur du livre, les mots deviennent muets, on ne voit plus que des images. Et je pense que cela crée une forme d’enchantement, car nous sommes invités à rentrer dans le monde des Maximonstres sans plus de tutelle, en toute liberté. Et puis il y a cet enfant méchant, un motif passionnant !

L’éditrice de Sendak, Ursula Nordstrom, disait avec affection : « Je fais des bons livres pour de vilains enfants. » On n’est pas ici du côté de la petite fille modèle, mais de l’enfant avec tout ce qu’il a de révolté, de rebelle… Lorsqu’il paraît, aux États-Unis d’abord puis un peu plus tard en France, Max et les Maximonstres arrive dans un âge très psychanalytique où les adultes s’en emparent autant que les enfants. On y reconnaît le fantasme de l’enfant tout-puissant, qui à la fois rejette le parent mais revient vers lui, exorcise ses démons… Il y a là un arrière-plan irrésistible, je crois, pour pas mal de grandes personnes. Plus, sans doute, que pour les enfants, qui se moquent bien de ces grands discours, mais n’en sont pas moins remués par le contenu du livre !

Le titre original est d’ailleurs plus explicite que la version française : Where the Wild Things Are, « Là où sont les choses sauvages »…

Quand on a traduit les livres de Sendak pour la première fois, on ne traduisait pas les livres pour enfants comme on le fait maintenant, avec le même degré de sophistication. C’est un titre difficile à traduire mais qui est, c’est vrai, beaucoup plus explicite en anglais. D’autant plus qu’il existe plusieurs albums de Sendak qui se situent dans cet au-delà, cet endroit du rêve ou du fantasme, et que celui-ci est souvent désigné dans ses titres – ce qui n’apparaît pas en français.

Vous le rappelez, la bibliographie de Sendak ne se limite évidemment pas au seul Max et les Maximonstres. Quels ouvrages vous ont marquée dans son œuvre ?

L’un des ouvrages de Sendak qui me touche le plus, et je ne dis pas cela seulement parce que je l’ai traduit, c’est sa Mini-bibliothèque. C’est un coffret minuscule, quelque chose comme dix centimètres sur six, dans lequel sont rangés quatre petits livres. L’objet lui-même est précieux, les livres sont durs avec une jaquette, et chacun a une spécificité : il y a un livre pour apprendre à compter, un alphabet, un calendrier des mois et un livre de morale. On pourrait songer à une bibliothèque idéale qui comprendrait tout ce qu’il faut pour devenir une personne comme il faut, sauf que Maurice Sendak en livre une parodie complètement décalée, et vraiment très drôle ! C’est en vers donc c’est un ravissement à lire, avec des dessins incroyablement touchants. Ce sont parmi ceux que je préfère, car ils sont liés à ses observations de l’enfance, à des silhouettes croquées avec tendresse.

Quand il était petit, Sendak était tout le temps malade. Il regardait par la fenêtre les enfants des rues de Brooklyn qui jouaient en bas de chez lui. Il y a plusieurs livres qui sont issus de ces observations, comme Rosie, inspiré par la plus grande des enfants qui jouaient dans la rue, et dont il a fait une starlette de comédie musicale. Avec sa Mini-bibliothèque, Sendak choisit encore une fois de prendre l’enfant au sérieux. À chaque début de livre, vous trouvez un chapitrage, un prologue, une table des matières. Ça ne tient à rien, c’est minuscule, le livre se lit en une minute dix, mais on a vraiment l’impression d’avoir fait le tour de ce que pouvait proposer la littérature. C’est donc un de mes petits trésors, qui met bien en lumière le talent de Sendak, son art de la mise en scène, du graphisme au sens large : où sont les mots dans la page ? Que dit une page ? Il est très attentif à cela. Il y a d’ailleurs toute une part de son travail qu’on ne connaît pas du tout en France qui est son travail sur les décors ou les costumes, d’opéras et de ballets notamment, des objets qui sortent du champ du texte mais qui témoignent bien de son sens artistique.

Les adultes sont plus perturbés devant un mot qu’ils ne comprennent pas que les enfants, qui ont l’habitude de ne pas tout comprendre et se fient au contexte.

Maurice Sendak a connu une enfance difficile, marquée par la mémoire de l’Holocauste et une santé vacillante. Quelle image de l’enfance porte-t-il dans ses livres ?

Pour Sendak, l’enfant est une sorte d’athlète émotionnel, capable de passer de façon extraordinairement rapide d’un sentiment à l’autre, de la colère à la peur ou la joie. C’est évident dans Max et les Maximonstres, qui voit son jeune héros passer de la rébellion à la tristesse et à la nostalgie. Ça l’est aussi dans Outside over there, traduit en France sous le titre Quand papa était loin, un ouvrage très fort et très étrange qui met en scène une jeune fille seule en charge de sa petite sœur. Le bébé se fait enlever par des lutins et Ida doit se mettre à leur poursuite pour le sauver. Il arrive donc des choses très graves à ces enfants, mais qui se réparent très vite aussi. C’est en cela qu’ils sont des athlètes de l’émotivité.

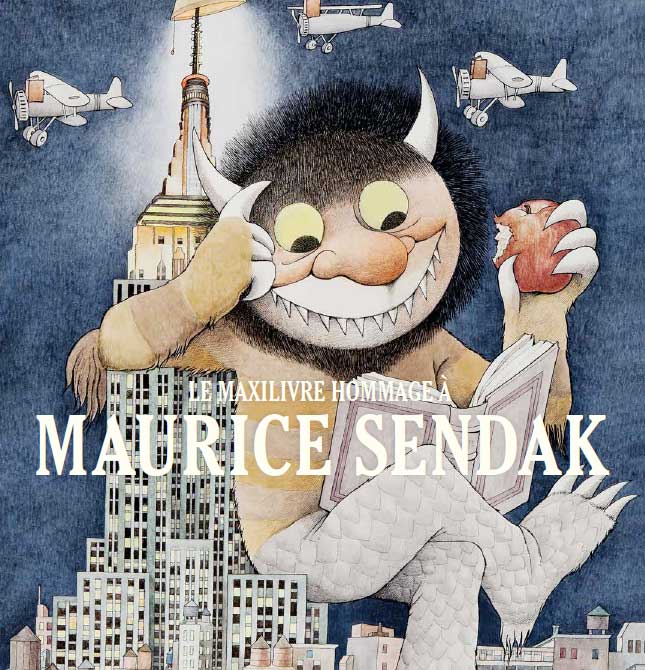

Vous venez aujourd’hui de traduire Le Maxilivre hommage à Maurice Sendak, une somptueuse monographie richement illustrée qui lui est consacrée. Qu’est-ce que le lecteur va découvrir ?

On y apprend beaucoup de choses sur ses années de formation, sur son rapport aux autres illustrateurs, ses influences… Il y a des pages très belles notamment sur sa relation avec Ursula Nordstrom, l’éditrice qui l’a pratiquement découvert : la relation qu’ils avaient, la façon qu’elle a eu de comprendre à quel artiste elle avait affaire, c’est très intéressant ! Le lecteur pourra aussi découvrir un aspect de son travail qu’on connaît beaucoup moins en France, l’aspect monumental : décor de théâtre, affiches, etc. Chaque article adopte ainsi un angle très singulier pour évoquer Sendak, afin de saisir au mieux la pluralité de son expression.

Si l’œuvre de Sendak est aujourd’hui acclamée, ça n’a pas toujours été le cas. On lui a parfois reproché par le passé ses univers transgressifs, que ce soit dans Max et les Maximonstres ou dans Cuisine de nuit par exemple, qui a connu la censure car son héros se dénude. Pour les enfants d’aujourd’hui, la lecture de Maurice Sendak a-t-elle toujours la même force de transgression ?

Elle reste d’autant plus transgressive que la censure n’a jamais semblé aussi vivace ! On est dans une époque extraordinairement frileuse par rapport à ce qu’on peut montrer ou non aux enfants.

J’ai moi-même eu des livres censurés dans certaines bibliothèques. Je ne m’y attendais pas du tout, j’ai trouvé ça extraordinairement frappant. Nous vivons actuellement dans un climat rétrograde, où le puritanisme se cache derrière de nouveaux masques. On nous dit aujourd’hui que les enfants ont besoin d’aventures légères, de héros positifs…

On oublie que les enfants ne craignent pas la noirceur, la violence, que cela peut être très rassurant pour eux. Rien n’est donc gagné pour Maurice Sendak ! C’est pourquoi il est plus que jamais urgent de le lire, et de comprendre l’influence profonde qu’il a eu sur tout un pan de la littérature de jeunesse.

Propos recueillis par Julien Bisson.

Maurice Sendak

Ce beau livre présente plus de 200 illustrations majeures de celui qui demeure encore de nos jours l’un des plus grands artistes de la littérature jeunesse. Ouvrage initialement paru en 2013 chez Abrams à la suite de l’exposition exceptionnelle à la Society of Illustrators de New York consacrée à l’oeuvre de Sendak, traduit par Agnès Desarthe.